書籍を聴くことができるサービスの「オーディブル」

実際に、目で読む読書と同じような効果があるのかは、気になりますよね。

そのため、この記事では論文などを紹介しながら、オーディブルの効果を解説します。

さらに「オーディブルが頭に入らない原因と対処法」も紹介しますね。

この記事を読むことで、オーディブルの効果を理解した上で、効率的にオーディブルを活用できるようになるので、最後までご覧ください。

ユク

僕はオーディブルを使い始めて、効率的に読書ができるようになりました。

公式サイト:https://www.audible.co.jp/

オーディブルは効果があるのか

結論から言うと、聴く読書でも効果はあります。

そのため、オーディブルでも効果を実感できますよ。

実際の論文から、オーディブルの効果について紹介します。

聴く読書の効果を証明する論文

実際にアメリカの論文で、以下2つのことが結論付けられています。

- 「音声を聴くこと」による読解効果は、文字を読むことよりも優れている。

- 「音声と文字での読書を同時に行うこと」による読解効果は、それぞれ単体で行うよりも優れている。

つまり、文字を読むより音声を聴く方が読解効果があり、そして「音声+文字」の方がさらに効果がある、とされています。

参考:The Association for Information Science and Technology(情報科学技術協会)2019年発表、視覚(文字)と聴覚(音声)の読解効果に関する比較実験についての論文

それでは、僕自身が実際に使ってみて感じた、オーディブルの具体的な効果を紹介します。

ユク

僕の感覚だけだと偏りが出るので、論文や外部サイトを参考にしながら紹介しますね。

オーディブルの効果は以下の通り。

聞き取りの能力が鍛えられる

聴く読書は、聴きとることで内容を理解します。

そのため、聴き取り能力が鍛えられ、「聴く力」が身に付きます。

聴く力が向上することで、以下のことが期待できます。

- 相手への理解が深まる

- 自己理解ができる

- 信頼関係が構築できる

- 伝える力が向上する

- 仕事のパフォーマンスが上がる

- 人間関係が豊かになる

子どもへの効果

読書困難と認定された子どもに、音読を取り入れたところ、読解力が向上したという研究があります。

聴く読書を取り入れることで、子どもにも良い影響が期待されます。

参考:テキサスA&M大学の研究チーム、2020年発表、スムーズに読書をすることが困難な小学生を対象に行った実験にまつわる論文

脳が疲れにくい

「読む」より「聴く」の方が脳が疲れにくくなります。

視覚はたくさんの情報が脳に入ってくるため、脳疲労の原因になります。

そのため、「読む読書」より「聴く読書」の方が疲労感なく、知識を深めることが可能です。

集中力を保てる

人が継続して集中できる時間は15分と言われています。

しかし、さきほども書いたように、聴く読書なら脳が疲れにくくなります。

視覚を使わずに聴覚を使えば、集中力を持続させられる可能性が高くなります。

知識量を増やせる

オーディブルを使えば、知識量を増やすことが可能です。

聴く読書最大の利点は、スキマ時間が活用できること。

読む読書より多くの情報を得ることができます。

そのため、オーディブルをスキマ時間に聴くことで、知識量を増やすことができます。

認知症予防への可能性も

オーディオブックを聴きながら運動をすると、脳血流活性作用があるという研究報告もあります。

予防効果があると断定はできませんが、今後オーディオブックが、認知症の予防に役立つ可能性があると期待されています。

公式サイト:https://www.audible.co.jp/

オーディブルの効果をアップさせる方法

オーディブルの効果をさらに向上させる方法を紹介します。

聴くと読む両方する

1番おすすめなのは、「聴くと読む両方する」という方法です。

冒頭の論文で紹介したように、「文字+音声」が1番読解効果があると結論付けられています。

オーディブルで音声を聴きながら、同じ本を読むという方法が、1番本の内容を理解することができます。

本を購入すると、プラスでお金がかかってしまいますが、確実に理解したい内容については、「文字+音声」という方法を取り入れてみましょう。

繰り返し聴く

反復学習も記憶の定着に効果があります。

こちらも論文で実際に効果があったと記述されています。

しかもオーディブルならスキマ時間に聴けるので、反復学習の回数も増やせます。

アウトプットする

記憶の定着や内容の理解度を上げるのに、アウトプットも有効です。

記憶の定着には、インプットよりもアウトプットの方が重要だと言われています。

そのため、オーディブルで聴いた内容をアウトプットすれば、さらに効果アップが期待できます。

- 人に話す

- SNS等で覚えた内容を発信する

- オーディブルのレビューを書く

- スマホやパソコンのメモアプリや日記アプリに書く

寝る前に聴く

「寝る前に学習したものは記憶に定着しやすい」ということが、アメリカの研究により証明されています。

そのため、寝る前にオーディブルを聴くというもの有効です。

オーディブルにはタイマー機能も付いているので、活用しましょう。

朝に聴く

「朝、起床後の約3時間は、脳が最も効率よく働くゴールデンタイム」と言われています。

朝は前日の記憶がリセットされているので、新しい情報を取り入れるのに効果的です。

夜と朝の学習を上手に取り入れれば、効率的に知識を高めていくことができますよ。

公式サイト:https://www.audible.co.jp/

オーディブルの効率的な活用法

続いて、活用すべきオーディブルの機能を紹介します。

オーディブルを上手に使いこなして、効率的に聴きましょう。

倍速で聴く

オーディブルは聴く速度を変えることがきます。

最初は、聴きづらさを感じるかもしれませんが、徐々に慣れていきます。

慣れの目安は1週間~2週間。

ユク

何かしながら聴くときは「1.5倍速」

聴くことに集中できるときは「2倍速」がおすすめです。

クリップ&ブックマーク機能を使う

クリップ&ブックマーク機能は「しおりのような役割」を果たしてくれる機能です。

ボタン1つで忘れたくない箇所を保存してくれます。

こちらの記事で使い方などを解説しているので、参考にされてください。

車載モードを使う

車載モードは、オーディブルの機能を極限までシンプルにするモードです。

車載モードというネーミングですが、車以外でもいろいろな場面で活用できます。

何かしながらオーディブルを聴くときに便利な機能です。

スキマ時間の例

オーディブルはスキマ時間に使ってこそ、その効果を最大限に発揮できます。

今まで読む読書にあてられなかった時間を、聴く読書の時間にあてられるからです。

オーディブルを聴く際は、必ずスキマ時間を活用しましょう。

スキマ時間の例は、以下の通りです。

- 朝の身支度の時間(ハミガキ、メイク)

- 家事の時間(皿洗い、洗濯物たたみ、掃除)

- 食事中

- 運動中(ストレッチ、ランニング)

- 通勤中、通学中などの移動時

- 仕事の休憩中

耳さえ空いていれば、いつでもオーディブルを聴けます。

公式サイト:https://www.audible.co.jp/

オーディブルが頭に入らない理由

オーディブルを使っている人の中には、「頭に入らない」という人もいます。

作品を聴いていて、頭に入らないとオーディブルの効果を実感することはできません。

そのため、ここからはオーディブルが頭に入らない原因と対処法を紹介します。

オーディブルが頭に入らない理由は、以下の通りです。

聴く読書に慣れていない

オーディブルが頭に入らない1番の原因は、「聴く読書に慣れていないから」

1、2回聴いただけで、オーディブルが使えないと判断してしまうのは、もったいないです。

初めてオーディブルを使う人は、単純に聴く読書に慣れていない可能性が高いですよ。

ユク

僕自身も最初は頭に入りませんでしたが、慣れればすんなり頭に入るようになりました。

内容が複雑な本を聴いている

ビジネス書や図解が必要な本、関係性が複雑なミステリー小説などを聴くと内容を理解するのが難しくなります。

内容が複雑な本は、聴く読書には向いていません。

何かをしながら聴いている

オーディブル最大のメリットは、「ながら聴き」ができる点ですが、最初のうちは「ながら聴き」では頭に入らない可能性があります。

また、脳を使う作業をしながらオーディブルを聴くのは困難です。

例えば、「文章を書きながら聴く」だったり「考え事をしながら聴く」といった”ながら聴き”では、頭に入りません。

聴く速度が速すぎる

オーディブルは、聴く速度を変えることができます。

聴く読書に慣れる前に「1.5」以上の速度で聴くと内容についていけず、頭に入らない状態になります。

集中できない環境で聴いている

周りに人がいたり、話しかけられてしまう様な環境では、集中できません。

また、電車で聴くと集中できないという人もいるようです。

違うところに意識が向いてしまうと、内容が頭に入ってこなくなります。

逆にオーディブルを使っている人には、電車の中で聴いている人もたくさんいます。

オーディブルに慣れてから、電車の中で聴くようにしましょう。

自身の心の状態

あなた自身に悩み事があり、そちらに強く気持ちを持っていかれるような状態の時は、オーディブルを聴いていても、うわの空になってしまいます。

聴いていても、別のことを考えてしまうような時は、オーディブルに集中するのは難しいでしょう。

ナレーターが合わない

ナレーターの声が合わないという意見もあるようです。

ナレーターの声の違和感に気をとられると、内容も頭に入りにくくなってしまいます。

オーディブルが頭に入らない時にやる14のこと

それでは、僕自身の経験に基づいて、頭に入らない時におすすめの方法を紹介します。

オーディブルが頭に入らないという状態を改善して、効果を実感しましょう。

すべてやる必要はないので、気になるものを試してみてください。

1.たくさんの本を聴く

オーディブルが頭に入らない最大の原因は「慣れていないから」です。

たくさんの本を聴けば確実に慣れます。

ユク

僕自身も最初は、聴く読書に違和感がありましたが、4〜5冊程度聴けば慣れました。

まずは、数をこなして慣れていきましょう。

2.オーディブルだけに集中する

まだ、オーディブルを始めたばかりの人は、オーディブルだけを集中して聴きましょう。

オーディブルに慣れていない状態で「ながら聴き」をすると、内容が頭に入ってきません。

オーディブルに慣れたあとに、「ながら聴き」を始めるといいですよ。

「ながら聴き」に慣れるとオーディブルを聴くのが心地よくなります。

3.1倍速で聴く

オーディブル初心者の人は、1倍速で聴きましょう。

1.5や2倍速で聴いた方が読者量を増やせますが、スピードについていけず頭には入ってきません。

まずは1倍速で、オーディブルに慣れましょう。

ユク

僕も最初は1倍速で聴き、慣れてから1.5倍、2倍と増やしていきました。

4.聴く環境を変える

オーディブルに集中できない環境で聴くと頭には入ってきません。

家族や友人といる時や、他のことに気を取られるような環境は、オーディブルに集中するのは難しいです。

集中できないと感じた時は、聴く環境を変えましょう。

僕の場合は、1人で聴くようにしています。

できるだけ、気が散らない環境で聴くのがおすすめですよ。

5.目をつむって聴く

オーディブルは、耳で聴く読書。

聴いていても、頭に入らない場合は、目をつむって聴くのもおすすめです。

”本は実際に読むのがいいのでしょうが

加齢に伴い視力も衰え

また疲れている時はかなり集中しないと

頭に入ってこない場合があります。

Audibleのアプリで何冊が読みましたが

目をつぶって話に集中できるので

思っていた以上にスッと内容が理解できます。”

耳より目から入る情報の方が多いですよね。

目からの情報量が多くなると、脳は目から入った情報の方を処理しようとします。

そのため、目からの情報をシャットアウトし、耳からの情報だけに集中しましょう。

ユク

僕も目をつむって聴いています。

疲れていると眠ってしまうときもありますが(汗)、それも心地よかったりします。

6.15分聴いて集中できなかったら休む

オーディブルを15分聴いて集中できなかったら、「とりあえず休む」という方法もおすすめです。

頭が疲れている状態だと、なかなかオーディブルに集中はできません。

そんな時は、いったん休憩しましょう。

15分聴いて頭に入ってこないようであれば、いったんオーディブルを離れ、その後聴きなおしてみてください。

7.30分聴いて面白くないと思ったらやめる

単純に、作品自体が面白くないと内容が入ってきません。

興味のない話しって、頭に入ってこないですよね。

30分聴いてみて、つまらないと感じた作品は、無理して聴き続ける必要はありません。

聴くのをあきらめ、違う作品を楽しみましょう。

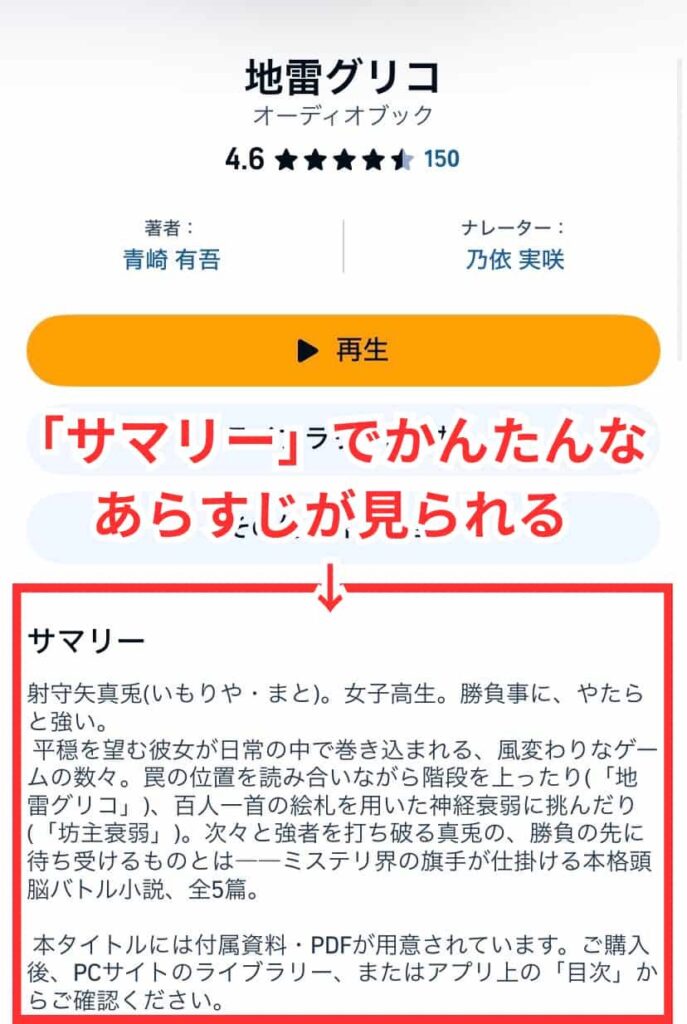

8.事前にかんたんなあらすじを把握する

事前にかんたんなあらすじを把握しておけば、全体像が見え、内容が頭に入ってきやすくなります。

オーディブルには、本のタイトル下に「サマリー」という欄があります。

サマリーで、かんたんなあらすじが見られます。

また、ネット検索で「作品名+あらすじ」と調べれば、たくさんのサイトが出てきます。

そこから、あらすじを把握してもいいでしょう。

9.興味のあるジャンルから人気作品を選ぶ

さきほども書きましたが、興味がないものは頭に入ってきません。

校長先生の話なんかも、まったく頭に入らないですよね。(汗)

オーディブルはたくさんのジャンルの作品が聴けるので、興味のあるジャンルを見つけやすくなっています。

オーディブルで聴けるジャンルは、以下の通り。

| ビジネス・キャリア | キッズ |

| 自己啓発・人間関係 | 教育・学習 |

| 資産・ファイナンス | 歴史 |

| 政治学・社会科学 | 科学・テクノロジー |

| 文学・フィクション | ヘルスケア |

| ミステリー・サスペンス | 暮らし・実用 |

| SF・ファンタジー | スポーツ・アウトドア |

| エンタメ・カルチャー | 宗教・スピリチュアル |

| コメディ・落語 | ノンフィクション・エッセイ |

| ライトノベル | 旅行・観光 |

自分の好きなジャンルから選びましょう。

聴き放題で聴ける本は、こちらの記事で詳しく紹介しています。

10.読んだことのある本から聴く

読んだことのある本を聴くのもアリですよ。

本って1回読んだだけでは、内容を覚えてないことが多いですよね。

そのため本の内容をさらに深くインプットするために、読書済みの本を聴いてみてください。

内容もスイスイ頭に入ってきます。

11.同じ作品を繰り返し聴く

「10.読んだことのある本から聴く」と似ていますが、オーディブルで1度聴いた作品を再度聴くと、頭に入ってきやすくなります。

僕もこのサイトで、小説のレビューを書くために、3〜4回同じ作品を聴くことがあります。

やはり、1度だけ聴くよりも格段に理解度が高まりますよ。

時間短縮のためにも2回目以降は、聴く速度を上げましょう。

12.文字起こしツール・アプリを活用する

オーディブル自体に字幕機能はありません。

あまりおすすめの方法ではありませんが、「文字起こしツール」や「アプリ」を活用すれば文字を見ながらオーディブルを聴けます。

文字起こしするツールは、パソコンとスマホで異なります。

パソコンで文字起こしをする場合

⇒「Googleドキュメント」を使用する

スマホで文字起こしをする場合

⇒「UDトーク」アプリを使用する

※Googleドキュメントは、スマホでの文字起こしには対応していません。

文字を追いながら読みたい人は、GoogleドキュメントとUDトークを活用しましょう。

13.読むと聴く両方する

文字起こしツールの活用が難しい場合は、実際の本を見ながらオーディブルを聴きましょう。

「読む読書」と「聴く読書」両方する方が、理解度が高まると言われています。

読むと聴く、両方同時にすれば確実に頭に入ってきますよ。

14.聴く読書ではなく睡眠用に活用する

いろいろ試して、どうしても頭に入らない場合は、睡眠用にオーディブルを活用することもできます。

実は、オーディブルに睡眠導入用の作品もあるんです。

- 一日の疲れを取る瞑想

- 眠りにつく前の瞑想

- ヒプノティック睡眠(自然編)海辺

- 睡眠音【ポッドキャスト】

- 羊を数える【ポッドキャスト】

タイマー機能を使えば、自動でオーディブルをOFFにできます。

睡眠用として、オーディブルを使ってみてください。

タイマー機能の使い方や、寝る前におすすめの作品は、こちらを参考にされてください。

公式サイト:https://www.audible.co.jp/

オーディブルが「頭に入らない」は本当なのか

これからオーディブル使おうと思っている人にとっては、実際に頭に入るのかどうかは気になるところだと思います。

そこで、実際に使っている人たちの声を集めました。

オーディブルを始めるかどうかの参考にされてください。

オーディブルが頭に入らないという声

”当方、聞く読者をここ数年行っており、作業しながら読書する有用性を実感しています。

Amazonも本格的にこのジャンルに参入し、有名本も定額で聞けるということで、今回試してみました。しかし、特に物語になると読み上げ音声が感情的で大変聞きにくい。まして、最速にしたときに滑舌の悪さや、くどい演技で聞きづらいです。機械的音声やアナウンサー的な淡々としたものでないので、かえって自分のイメージを阻害して内容が頭に入りません。

また、10冊程度ダウンロードしただけで2Gと、データ量も動画視聴と変わらないレベルで多く、コスパが悪いように感じます。ハウツー本や声優を選べば、音声は良です。

しかし、大量に本を読みたい身としては、そのような作業がいらずに、一定の音声で聞ける携帯の自動音声や小説を聞こうアプリを使う方が読書が捗ります。”引用:オーディブル公式サイト

”アプリでの評価ではありませんが、オーディブルは集中しないと頭に入ってきません。

淡々と朗読されるので、ラジオドラマと違い、情景が頭に浮かんでこないのです。

話が勝手に進んでしまいますので、理解しようと集中すると疲れてしまいます。

いくつかの作品を聞きましたが、どれも頭に入ってこなかったので、これは無理だと判断しました。

引用:オーディブルアプリレビュー

オーディブルが頭に入るという声

”人は本を読む時、頭の中で音声に変換しないと意味を理解でまきません。だから始めから音声で聞く読書は、文字を認識するプロセスがない分、意味の理解はスムーズなのかもしれません。聞く速度を1.5倍にして、読む速さと同じくらいの速さにして聞いています。”

引用:オーディブル公式サイト

”読書が変わるような素晴らしい経験ができます。本当にするっと内容が入ってくる。数もたくさん読める。電車移動の隙間など本当の短時間でも読める。お散歩中も。号泣しながら散歩するなんてこれまで考えられなかったこと。そんな経験ができるようになりました。皆さんにもぜひ経験してほしいです。

引用:オーディブルアプリレビュー

結論、頭に入るのか?

「慣れれば頭に入るようになる」というが結論です。

僕の経験上、聴いていくうちに慣れました。

頭に入らないという声もありますが、難しいビジネス書を聴いていたり、オーディブルを始めたてという人が多い印象です。

最初は聴く読書に違和感を感じるかもしれませんが、そのうち慣れるので大丈夫ですよ。

公式サイト:https://www.audible.co.jp/

オーディブルが合わない人

頭に入らないという意見から見えてくる、オーディブルが合わない人を紹介します。

難しい内容を勉強する人

オーディブルを使っている人の中には「経済学の本を聴いても頭に入らない」という声があります。

ビジネス書などはオーディブル向きではありません。

ある程度、その分野に知識がある人はよいですが、まったく知識のない分野の本は、実際に目で見て読んだ方がよいでしょう。

また、図解などが多く使われている本も頭には入りにくいです。

10冊聴いても慣れない人

「目から見た内容の方がインプットできる」という声もありました。

性質上、聴く読書が向いていない人もいます。

ユク

僕は5〜6冊聴いたら、聴く読書に徐々に慣れていきました。

その倍の10冊ほど聴いても、内容が頭に入ってこない場合は、聴く読書が合っていないのかもしれません。

セリフに違和感を感じる人

オーディブルは多くの作品で、1人のナレーターがすべてを読み上げます。

そのため、男性ナレーターが女性のセリフを言ったり、その逆もあります。

性別が違う人のセリフに、慣れなければオーディブルを続けるのは難しいでしょう。

また、ナレーターによって「合う」「合わない」があるようです。

聴き心地のよいナレーターを探してみてください。

無料期間を活用しよう

初めてオーディブルに入会する人は、無料期間を活用してオーディブルに慣れましょう。

オーディブルには、30日間の無料期間があります。

たっぷりオーディブルを試せるので、その間に頭に入るようなら継続し、入らないようなら解約してください。

無料期間内に解約すれば、料金はかかりません。

こちらの記事で、画像つきで登録方法を紹介しています。

解約手順はこちらの記事を参考にされてください。

公式サイト:https://www.audible.co.jp/

オーディブルの効果、頭に入らない時の対処法:まとめ

オーディブルの効果について解説しました。

オーディブルの効果は、以下の通り。

オーディブルの効果をさらにアップさせる方法は、以下の5つ。

さらにオーディブルの機能を上手に使えば、学習のスピードがアップします。

オーディブルは、論文による裏付けもあるので、安心して使えるサービスです。

頭が良くなるのかは、本人の努力次第の部分もありますが、オーディブルを上手に活用すれば、効率的に学習はできます。

お試し期間もたっぷりあるので、ぜひ実際に使ってみて効果があるのか試してみてください。

また、オーディブルが頭に入らない原因や対処法も紹介しました。

オーディブルが頭に入らない原因は、以下の通り。

対処法は、以下の14つ。

オーディブルが頭に入らないと感じた時は、ぜひ試してみてください。