第171回直木賞候補作になった小説『地雷グリコ』

その小説内で数々のゲームが展開されます。

ゲーム内容はとてもユニークで面白いですよね。ただ、ゲームによってはルールが難しく、理解しずらい部分もあります。

そのため、この記事では『地雷グリコ』に出てくるゲームのルールを分かりやすく解説します。

図解も交えて紹介するので、いまいちルールが理解できなかった人や、これから『地雷グリコ』を読む予定の人は参考にされてください。

公式サイト:https://www.audible.co.jp/

『地雷グリコ』ルールを解説

地雷グリコは合計で5つのゲームがあります。

1つずつ「ルール」を分かりやすく解説します。

- 地雷グリコ

- 坊主衰弱

- 自由律ジャンケン

- だるまさんがかぞえた

- フォールームポーカー

1.地雷グリコ

ルールを解説

先にルールの要約です。

- やり方は、じゃんけんのグリコと同じ

- グリコじゃんけんをして、先に階段を上がりきった方が勝ち

- 階段は全部で46段

- 1人3つずつ地雷を設置し、踏んだら10段下がる

地雷グリコ:詳しいルール

地雷グリコの詳しいルールを紹介します。

「地雷グリコ」では、通常のグリコじゃんけんに、特殊ルールが加わります。

- ゲーム前に1人3つずつ、階段に地雷を仕掛ける(相手に地雷の場所は知らせない)

- 地雷を踏んだかどうかは、百均で買ったブザーでお知らせ

- 相手の地雷を踏んだことを<被弾>と呼び、踏んだ時のブザー音は「ボオン!」

- 相手の仕掛けた地雷を踏んだら、10段階段を下がる

- 自分の地雷を踏んだことを<ミス>と呼び、踏んだ時のブザー音は「ブィィィン」

- 自分が仕掛けた地雷を踏んだ場合、ペナルティはなく、相手に地雷の場所がバレるだけ

(補足)

- 自分で自分の地雷を踏んだ場合、爆発しないので、その後、相手が自分の地雷を踏めば<被弾>になる。

- 2人同時に同じ段の地雷を踏んだ場合、地雷を仕掛けた側は<被弾>にはならない。仕掛けられた側は<被弾>となり、10段下がる。

- 【あいこルール】あいこが5回連続で続いた場合、そのターンのじゃんけんは”立っている位置がゴールに近いプレイヤー”の勝ち。勝ったプレイヤーは、登る段数を3段か6段か選べる。同じ段で5回あいこの場合は、先にその段にたどり着いたプレイヤーの勝ちとみなす。

- 設置できる地雷は1段につき1個。スタート地点(0段目)とゴール地点(46段目)には設置できない。

- 仕掛ける地雷の場所は、事前に紙に書き、申告する。設置段が被った場合は、その段数を公表し、選びなおす。

ゲーム内容

「地雷グリコ」がどんなゲームなのかを紹介します。

「地雷グリコ」は一見、単純そうだが実際は、シビアなゲーム。

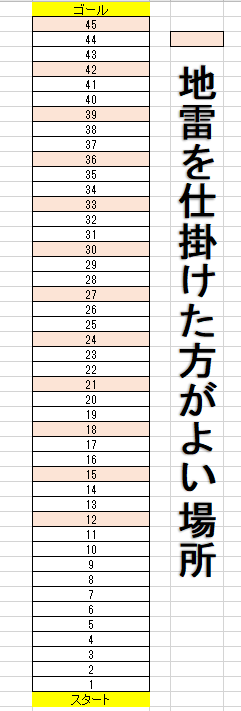

階段が46段あるので、たくさん地雷を仕掛ける場所があるように思えるが、実は地雷を仕掛ける場所が限定される。

地雷を踏んだら10段下がるペナルティがあるので、10段目以降に仕掛けた方がいい。

グリコは、グー(3段)・チョキ(6段)・パー(6段)で進むゲーム。3の倍数の段を踏むことになる。そのため、3の倍数に地雷を仕掛けた方がいい。

このことから、「10段目以降の3の倍数」に地雷を仕掛けた方がよい。

以下の図に仕掛けることになる。

10段目以降の3の倍数は、12ヵ所(12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45)。このうち、両者あわせて6か所に地雷を設置したとしたら、1/2の確率で地雷を踏んでしまうことになる。

そのため、シビアなゲームとなる。

2.坊主衰弱

ルールを解説

先にルールの要約です。

- 「坊主衰弱」は、百人一首の絵札を使った神経衰弱

- 絵札を裏面にして並べ、交互に2枚ずつめくる。ペアがそろえば自分の手札にでき、ボーナスでさらに2枚めくれる(神経衰弱と同じルール)

- すべての札がなくなるまで繰り返し、最終的に持ち札の多い方が勝ち

坊主衰弱:詳しいルール

坊主衰弱の詳しいルールを紹介します。

基本的には、神経衰弱のやり方と同じです。

絵札を裏面にして並べ、交互に2枚ずつめくる。ペアがそろえば自分の手札にでき、ボーナスでさらに2枚めくれる。(神経衰弱と同じルール)

百人一首の札を使って、神経衰弱を行いますが、特殊ルールが追加されます。

百人一首の絵札には、和歌とともに「詠んだ人の絵」と「名前」も描かれている。

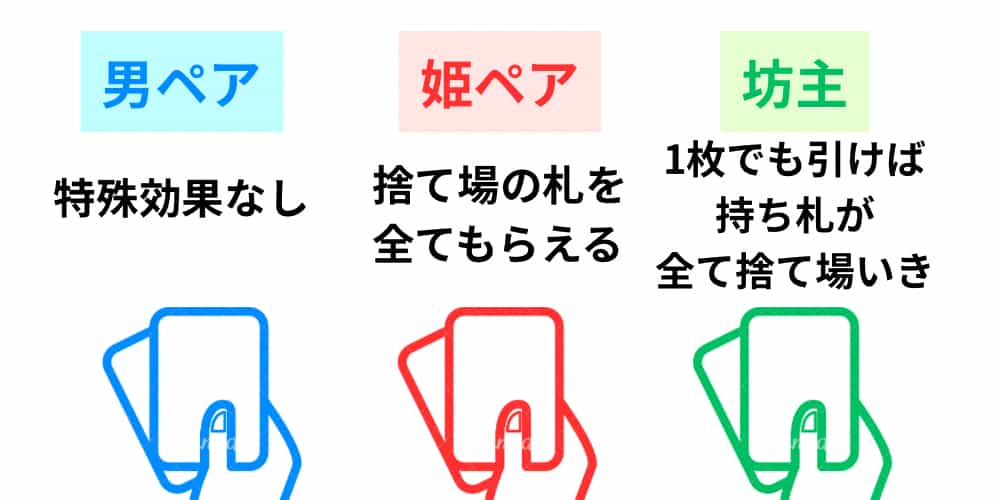

描かれた人の見た目は主に<男・姫・坊主>の3種類。

- 男同士のペア→特殊効果なし。自分の手札にできるだけ。

- 姫同士のペア→自分の手札にできる上に、捨て場にある札をすべて自分のものにできる。

- 坊主をめくってしまった場合→たとえ1枚でも坊主を引いてしまうと、持っている手札がすべて捨て場行きになり、自分のターンも終わる。

以上が、通常の神経衰弱に追加された「特殊ルール」になります。

すべての札がなくなるまで繰り返し、最終的に手札の多い方が勝ちです。

(補足)

- 坊主をめくった場合、めくった坊主も捨て場行き。

- 百人一首の絵札は、男66枚、姫21枚、坊主13枚。(合計100枚)

- 姫は1枚余るので、最後に引いた人がその1枚をもらっていい。

- ペアができた場合、ボーナスでめくれるのは2枚まで。そのため1回のターンでめくれるのは最大4枚まで。

- 射守矢 真兎発案で「手札10枚につき1人ずつ出禁を解いてもらう」というルールが追加された。

ゲーム内容

「坊主衰弱」がどんなゲームなのかを紹介します。

男ペアをそろえることは重要ではありません。

姫ペアができれば、捨て場にある札もすべて自分のものにできます。

位置がわかっていても、あえて揃えないという戦略が生じます。

逆に坊主はやっかいです。

めくった瞬間アウトになるので、位置を探る手段がありません。

13枚ある坊主の「残り枚数の把握」が必要。

3.自由律ジャンケン

ルールを解説

先にルールの要約です。

- やり方は、通常のジャンケンと同じ

- 「グー・チョキ・パー」の3種に加えて、両者が考えた「独自手」を含む計5種で勝負する

- 「独自手」効果はお互いに知らないまま勝負する

- 先に4勝した方が勝ち

自由律ジャンケン:詳しいルール

自由律ジャンケンの詳しいルールを紹介します。

やり方は通常のジャンケンと同じで、7回勝負で先に4勝した方が勝ちになります。

自由律ジャンケンの特殊ルールは、お互いに1手ずつ、自身で考えた「独自手」を追加可能な点。

「グー・チョキ・パー」の3種に加えて、両者が考えた「独自手」を含む計5種で勝負することになります。

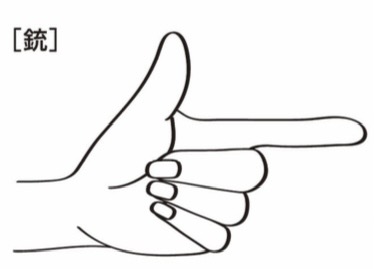

- オリジナルの新しい手であること。

- 片手で出すことができる手であること。

- 指の折り曲げだけで作ること。

- ゲーム開始前に、両者、独自手の「形」と「名前」を宣言する。

両者、独自手の効果を自由に決めることができます。

- グー・チョキ・パー・相手の独自手の4種に、自分の独自手が勝つか負けるのかを決める。

- さらに特殊効果も付けられる。

- 特殊効果の制限はなし。発想は自由。

※「すべての手に勝つ」「出した瞬間に勝負が決まる」などの強すぎる手は禁止。独自手の勝敗がぶつかり合ったり、効果が打ち消しあった場合は「あいこ」

(補足)

- お互いの独自手の特殊効果は、非公開のまま始める。

- 間違えた「独自手」を出した場合は「空手(からて)」扱いとなり、無条件で相手の勝ちとなる。

- 指一本でも形が違うと「空手」扱いになる。

射守矢真兎と佐分利錵子がそれぞれ考案した「独自手」の内容は以下の通りです。(ネタバレが含まれるので、見たい人だけ見てください。)

「+」を押せば見れます。

独自手の「形」と「名前」

画像引用:オーディブル

独自手の効果

「グー・チョキ・パー」に勝ち、佐分利の独自手「蝸牛」に負ける

独自手の「形」と「名前」

画像引用:オーディブル

独自手の効果

すべての手に負ける。そして「蝸牛」を出された相手は、後だしが可能になる。

ゲーム内容

「自由律ジャンケン」がどんなゲームなのかを紹介します。

自由律ジャンケンは、お互いの「独自手」の効果が分からないまま、ゲームが進行。

そのためゲーム中に推理する必要があります。

そして、自由律ジャンケンのルールには穴があります。

強すぎる手は禁止だが、弱すぎる手は禁止されていない。

4.だるまさんがかぞえた

ルールを解説

先にルールの要約です。

- 基本的なルールは、「だるまさんが転んだ」と同じ

- お互いに各セット前に、「掛け声の文字数」と「進む数字」を入札する

- 「だるまさんがかぞえた」の掛け声後、振り向くまでを1セット。合計5セット行う。

だるまさんがかぞえた:詳しいルール

だるまさんがかぞえたの詳しいルールを紹介します。

基本的なやり方は、「だるまさんが転んだ」と同じです。

- オニ役を「標的(マーカー)」と呼び、子役を「暗殺者(キラー)」と呼ぶ。

- 「標的(マーカー)」は樫の木の前、「暗殺者(キラー)」は公園の入口でスタンバイ。

- 入口から樫の木までの距離は、40歩程度(約50m)。

- 「暗殺者(キラー)」はスタート地点から一歩ずつ進み、「標的(マーカー)」は掛け声とともに振り向いて、「暗殺者(キラー)」が動いていれば、「標的(マーカー)」の勝ち。「標的(マーカー)」のチェックをくぐり抜けてタッチすれば、「暗殺者(キラー)」の勝ち。

ここまでは、だるまさんが転んだと同じルールで、オニと子のネーミングが「標的(マーカー)」と「暗殺者(キラー)」に変わっただけです。

(補足)

- 5セット終了時点で、「暗殺者(キラー)」が「標的(マーカー)」にたどり着けていない場合は、「標的(マーカー)」の勝ち。

- お互いの入札数が同じだった場合は、「暗殺者(キラー)」のセーフ。

- 「標的(マーカー)」の入札数には縛りがあり、5セット合計で50になるように入札する必要がある。

- お互いの入札数は各セット終了後に公開する。

- 掛け声は「だるまさんがかぞえた」

- 掛け声に緩急をつけるのは禁止。「暗殺者(キラー)」も早歩き禁止で、掛け声と同じリズムで進む。

(射守矢が足したルール)

- 「標的(マーカー)」は樫の木から動かない。

- ゲーム中は、全員スマホ禁止。

- 「標的(マーカー)」と「暗殺者(キラー)」の入札数が同じならピタリ賞で、掛け金10倍。

ゲーム内容

「だるまさんがかぞえた」がどんなゲームなのかを紹介します。

「標的(マーカー)」は、50の消費ノルマをうまく5セットに割り振りながら、入札する必要があります。

「標的(マーカー)」は50文字を使い切り、「暗殺者(キラー)」は40歩でたどり着かないといけません。

「標的(マーカー)」が振り向いて、「暗殺者(キラー)」が動いていた時点で、「標的(マーカー)」の勝利となるので、基本的には「標的(マーカー)」が有利なゲームです。

5.フォールーム・ポーカー

ルールを解説

先にルールの要約です。

- やり方は、ポーカーと同じ

- 通常、トランプ5枚で「役」を作るところを、3枚で「役」を作る

- いらないカードを捨てた場合は、交換するカードを別部屋に取りに行く

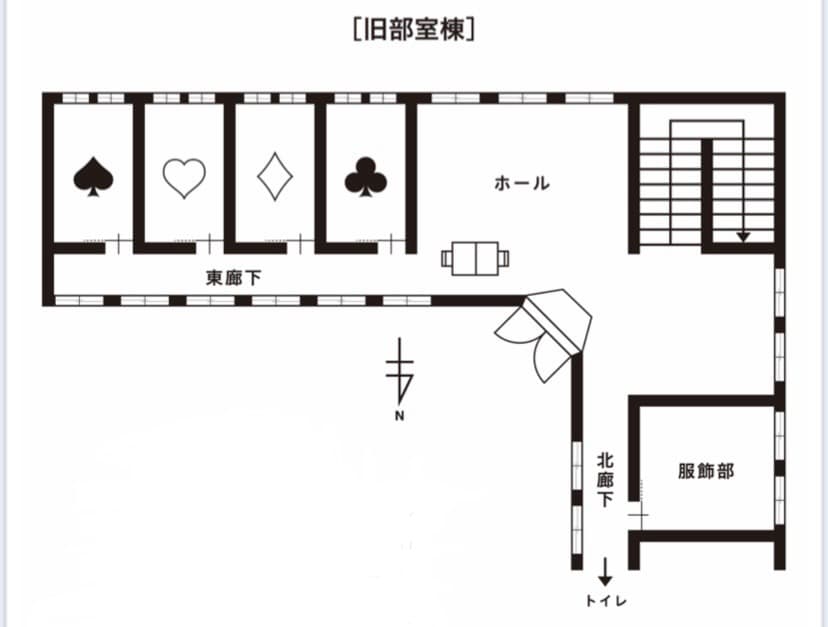

- 部屋は「クラブ(♣)の間」「ダイヤ(♦)の間」「ハート(♡)の間」「スペード(♠)の間」の4部屋に分かれている

フォールームポーカー:詳しいルール

フォールームポーカーの詳しいルールを紹介します。

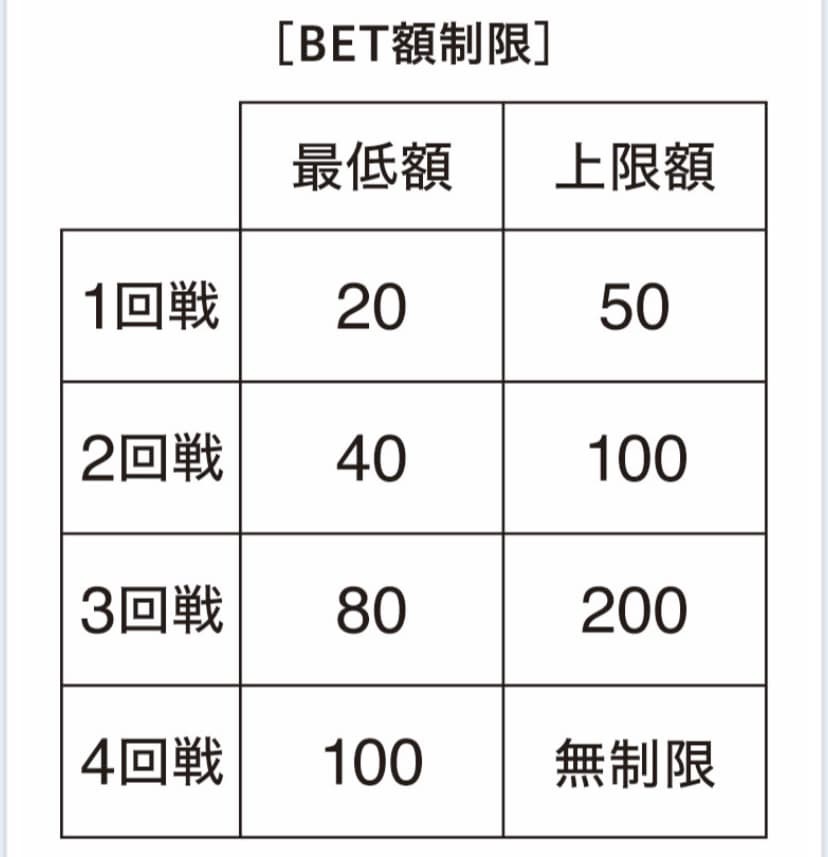

一対一のポーカーによる対戦。全4回戦で行われます。

配られた手札から不要なものを捨て、新たにカードを引き、強い「役」の完成を目指すと言う点は、通常のポーカーと同じです。

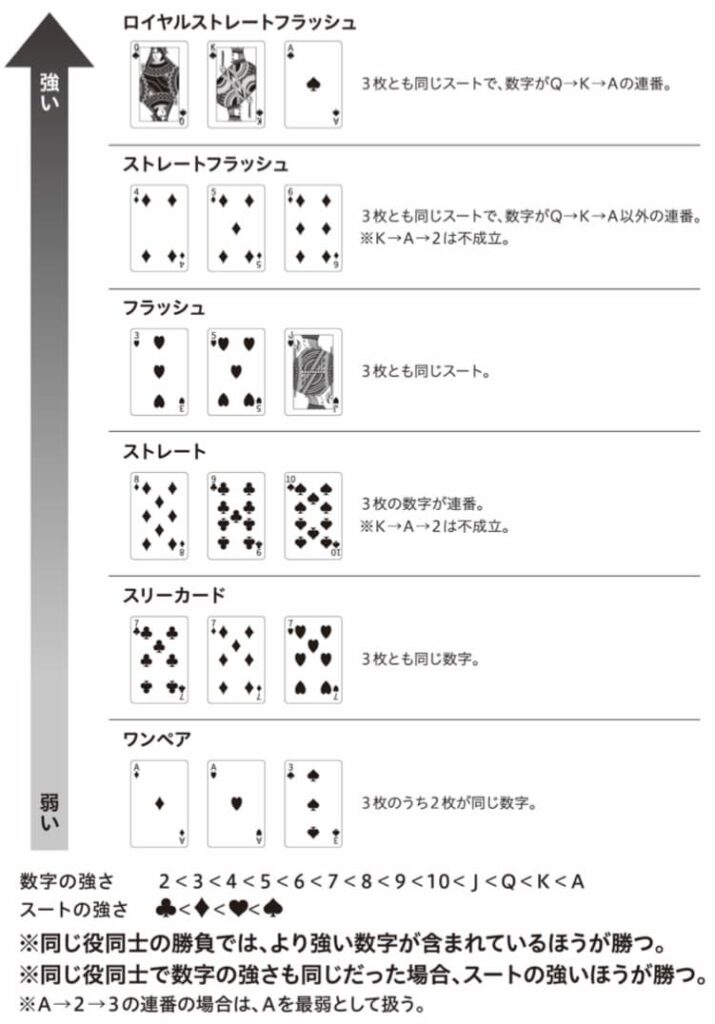

フォールームポーカーの「役」の強さは、以下の通り。

通常のポーカーと違うのは、以下の2点です。

- 普通のポーカーは手札5枚で行うが、「フォールームポーカー」はお互いに手札3枚で行う。

- いらないカードを捨てた場合は、交換するカードを別部屋に取りに行く。(部屋は「クラブ(♣)の間」「ダイヤ(♦)の間」「ハート(♡)の間」「スペード(♠)の間」の4部屋に分かれている。各部屋には柄(スート)ごとに13枚のカードが伏せてある。)

画像引用:オーディブル

フォールームポーカーの流れは、以下のようになります。

- トランプを各プレイヤーに「配布」

- プレイヤーは「破棄」するカードを決める。

- 交換タイムに入り、各部屋に「交換」するカードを取りに行く。

- 賭けるSチップの数を決める。

- 持ち札を開示する。

- 勝った方がSチップを獲得。

この一連の流れが「1ラウンド」

フォールームポーカーの流れ:詳しい解説

上記の「フォールームポーカーの流れ」を詳しく解説します。

1.トランプを各プレイヤーに「配布」プレイヤーは「破棄」するカードを決める

配布するカードは、トランプ用アプリを用いて選出。その後、審判の塗辺が、カードの実物が置かれた各部屋に移動。アプリで選出されたカードを持ってくる。

2.プレイヤーは「破棄」するカードを決める

カード配布後、先行の人から交換枚数を宣言し、カードを捨てる。最大で3枚。ゼロ枚(ノーチェンジ)も可。捨てられたカードは最後まで開示されない。

3.交換タイムに入り、各部屋に「交換」するカードを取りに行く

- 不足分のカードをそれぞれの間(クラブ、ダイヤ、ハート、スペード)に引きに行く。

- プレイヤーは好きな部屋に入れ、自由にカードを選択できる。自らの推理と記憶を元に理想の役を完成させることが可能。

- 相手にはどの部屋に入るかは筒抜け。

- 好きな部屋に好きな順番で入れる。

- 「交換(チェンジ)タイム」内に入れる部屋数は、捨てたカードの枚数分まで。(2枚なら2部屋まで)そのため、1回の交換(チェンジ)タイムに入れる部屋数は最大3部屋まで。

- 1度出た部屋は再入室できない。ゲーム後半になると部屋に残っているカードが0枚ということもあるので、その場合は入室にカウントしない。

- 室内の行動は自由。カード引いてもいいし、引かなくてもいい。ただし、触れることのできるカードは、捨てた枚数分のみ。(2枚捨てたら、触れられるカードは2枚のみ)1度触れたカードは戻せない。

- 他のカードの位置をずらす、印をつける等も禁止。

- 禁止行為をしないかは、塗辺がリモートで監視する。

- 「交換(チェンジ)タイム」に使える時間は5分。

4.賭けるSチップの数を決める

先行のプレイヤーから賭け金を提示して、その後、後攻のプレイヤーは「コール」「レイズ」「フォールド」のいずれかを宣言する。

- 「コール」→勝負の同意のこと。先行のプレイヤーと同額のチップを出す。

- 「レイズ」→賭け金の上乗せのこと。上乗せ分のチップを追加し、相手に選択が移る。

- 「フォールド」→<降り>のこと。開示なしでお互いの手札を流し、勝負を回避できる。ペナルティとして、相手が提示していたチップの半額を渡す。勝負は相手の勝ちになる。先行のプレイヤーは「フォールド」はできない。

5.持ち札を開示する

お互いに、「手札開示(ショーダウン)」する。

賭け金の限度額は、審判の塗辺が事前に設定。

以上の流れで、フォールームポーカーは行われます。

(補足)

- 手札が3枚のため「ツーペア」「フルハウス」「フォーカード」は作れない。

- ジョーカーを除いた52枚のトランプを使用する。

- 1回戦は挑戦する立場の射守矢が先行。2回戦からは直前のゲームで勝った方が先行となる。

ゲーム内容

「フォールームポーカー」がどんなゲームなのかを紹介します。

「フォールームポーカー」で勝つためには、相手の思考を完璧に読む必要があります。

「交換(チェンジ)タイム」に使える時間は5分。入れる部屋は最大3部屋まで。3部屋入る場合は、1部屋に使える時間は1分40秒。この時間で色々なことを推理、思考するのは、とても難易度が高いです。

2人対戦で手札3枚。全4回戦。両者が毎回3枚交換を選んだとすると、1回戦ごとに最大12枚ずつカードが減っていき、それを4回戦続けると48枚消費し、最後には4枚だけしか残らないことになります。

ゲーム終盤は貴重な1枚の奪い合いになると予想されます。

先攻は先に入室できるので、強いカード取れる率が高い。

情報的には後攻が有利。先攻がカードを取った後は、伏せカードの間にぽっかりスキマができる。そのため、先攻が選んだカードを推測できる。

公式サイト:https://www.audible.co.jp/

『地雷グリコ』Q&A

地雷グリコと噓喰いって似てるの?

両作品ともギャンブルをテーマにした作品のため、似ていると感じる人もいるようです。

作者の青崎有吾さんも「嘘喰い」や「カイジ」を参考にして、小説内のゲームを考えたとインタビューで答えています。

地雷グリコはつまらない?

人それぞれ感じ方は違うと思いますが、僕自身はとても面白かったです。

対戦者の性格を把握し、ルールの盲点をつく射守矢の戦い方。

どのような戦い方をするのかを推理しながら読むのも楽しかったです。

僕以外の口コミ・評価は、こちらの記事で紹介しています。

映像化される?

2025年現在、地雷グリコが映像化されるという話はありません。

続編はある?

2025年現在、地雷グリコの続編が出る予定はありません。

漫画はある?

地雷グリコは漫画もあります。

小説を読むのが苦手な人は漫画を読みましょう。

直木賞候補?

「地雷グリコ」は第171回直木賞候補になりました。

そのほかにも、「本格ミステリ大賞」「日本推理作家協会賞」「山本周五郎賞」の3つの賞を受賞しています。

『地雷グリコ』ルール解説:まとめ

『地雷グリコ』に出てくるゲームのルールを、分かりやすく解説しました。

『地雷グリコ』はゲームのユニークさだけでなく、魅力的なキャラクターや、スッキリする伏線回収なども楽しめる小説です。

ルールが分かりづらければ、この記事を読みながら、小説を読んでみてください。

ルールを理解して、さらに『地雷グリコ』を楽しみましょう!

公式サイト:https://www.audible.co.jp/